この講義で伝えたいこと

ゲノム医療の進歩により、今や遺伝子検査から多くのことがわかるようになりました。

遺伝子検査はがん患者さんにしか関係のないこと、遺伝性腫瘍を標的としたがん治療薬を扱う製薬企業のMRにしか関係しないこと、と考えている人も多いでしょう。しかし、これからのゲノム研究の発展に伴って、糖尿病、高血圧、アレルギーといった多因子疾患の解明が進むと、自身が担当する疾患領域で遺伝学的検査や遺伝カウンセリングが必要となるかもしれません。

この教材を通して、遺伝子検査を巡る倫理的・社会的課題や遺伝カウンセリングの重要性を、医療の世界で働く製薬企業の一員として、考えていきましょう。

遺伝カウンセリングの基礎知識

まずは、遺伝カウンセリングの基礎知識を確認していきます。遺伝カウンセリングが必要とされるようになった背景、遺伝カウンセリングの目的を理解し、現在の普及状況と課題を把握しましょう。

遺伝子の検査とは

「代々がん家系だから、自分もいずれがんになるのでは……」、「生まれつき病気を抱えているけれど、結婚・妊娠はできるのだろうか……」など、遺伝性疾患への不安は自分自身だけでなく、家族やパートナーにも波及する複雑な問題をはらんでいます。

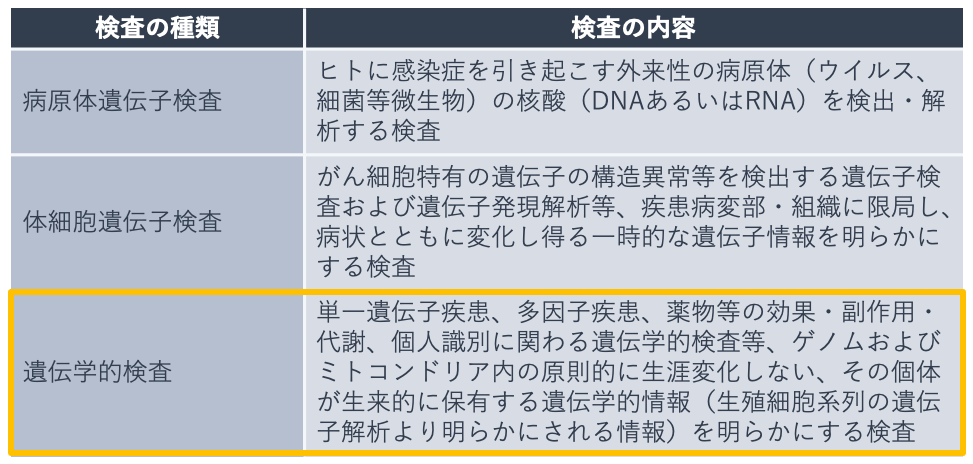

ゲノム医療の進歩により、今や遺伝子検査から多くのことがわかるようになりました。その種類には、ウイルスや細菌等の遺伝子を調べる「病原体遺伝子検査」や、がん細胞遺伝子の後天的な変異を調べる「体細胞遺伝子検査」、先天的な遺伝学的情報を調べる「遺伝学的検査」があります。

特に遺伝学的検査では、希少疾患や難病等の単一遺伝子疾患(※)の診断、生活習慣病等の多因子疾患(※)へのかかりやすさ(易罹患性)のほか、薬の効果や副作用の発現リスク等、多くのことを知ることができます。

※単一遺伝子疾患:一つの遺伝子の変異によって起こる疾患で、一部の希少疾患や難病等が含まれる。

※多因子疾患:遺伝的要因や環境要因等、複数の因子によって起こる疾患で、がん(一部、単一遺伝子によるものもある)、認知症、糖尿病や高血圧等の生活習慣病、アレルギー、リウマチ等、多くの疾患が含まれる。

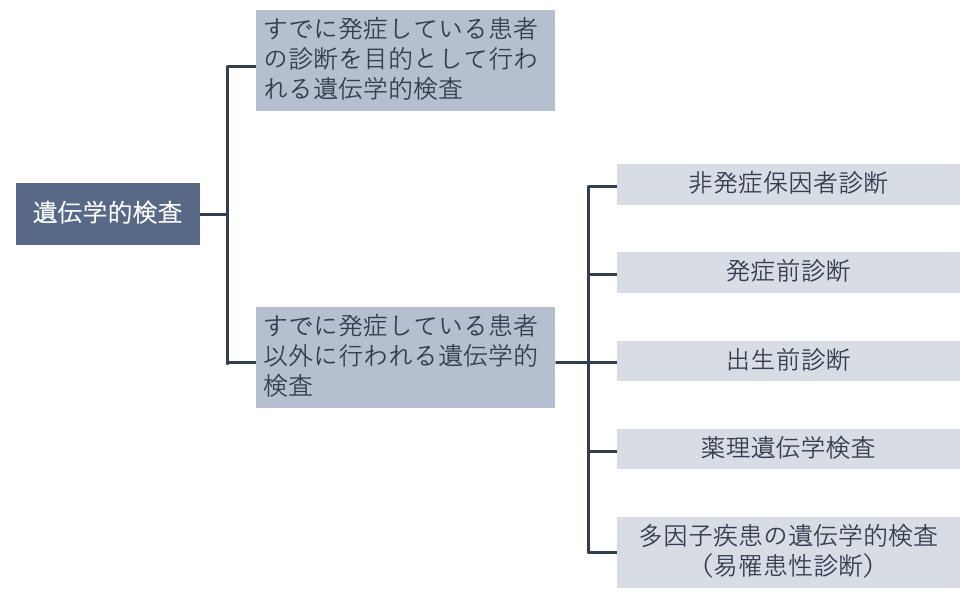

診断時期も多様化し、すでに発症している患者さんに対する確定診断はもちろん、発症が予想される発症前診断や発症していない保因者の診断、出生前診断まで、多岐にわたります。

【参考】多因子疾患への易罹患性は現段階では大部分が研究レベルである。

しかし遺伝情報には、生涯変化せず血縁者間で一部共有されているなど、注意すべき特性があります。

遺伝情報の特性

- 生涯変化しないこと

- 血縁者間で一部共有されていること

- 血縁関係にある親族の遺伝型や表現型が比較的正確な確率で予測できること

- 非発症保因者(将来的に発症する可能性はほとんどないが、遺伝子変異を有しており、その変異を次世代に伝える可能性のある者)の診断ができる場合があること

- 発症する前に将来の発症をほぼ確実に予測することができる場合があること

- 出生前診断に利用できる場合があること

- 不適切に扱われた場合には、被検者および被検者の血縁者に社会的不利益がもたらされる可能性があること

日本医学会「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」より編集部作成

遺伝学的検査の実施やその結果に基づく診断にはこれらの特性を十分考慮する必要があります。こうしてニーズが高まってきたのが遺伝カウンセリングです。

遺伝カウンセリングとは

下の表は、日本国内での遺伝カウンセリングの普及に向けた経緯をまとめたものです。

国内での遺伝カウンセリングの普及に向けた経緯

| 年月 | 主な出来事 |

|---|---|

| 1970年代~ | 遺伝カウンセリング(遺伝相談)の普及活動開始 |

| 1994年 | 日本人類遺伝学会「遺伝カウンセリング・出生前診断に関するガイドライン」公表 |

| 2002年 | 日本人類遺伝学会と日本遺伝カウンセリング学会による「臨床遺伝専門医制度」開始 |

| 2003年 | 遺伝医学関連10学会「遺伝学的検査に関するガイドライン」公表 |

| 2005年 | 日本人類遺伝学会と日本遺伝カウンセリング学会による「認定遺伝カウンセラー制度」開始 |

| 2011年 | 日本医学会(遺伝医学関連学会等17学会)「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」公表 |

| 2015年 | 内閣官房健康・医療戦略推進本部に「ゲノム医療実現推進協議会」設置 |

| 2016年 | ゲノム情報を用いた医療等の実用化推進タスクフォース「ゲノム医療等の実現・発展のための具体的方策について(意見とりまとめ)」公表 |

編集部作成(参考:日本遺伝カウンセリング学会、認定遺伝カウンセラー制度委員会ウェブサイトなど)

国内で遺伝カウンセリングの普及が始まったのは1970年代以降のことです。その後、長い年月を経て、遺伝子検査に関連するガイドラインの作成や遺伝カウンセリングの体制構築が進められました。

2002年には「臨床遺伝専門医制度」が始まり、専門医が遺伝子検査・診断・治療や遺伝カウンセリングを行うことが推奨されました。しかし、ゲノム医療の広がりとともに、遺伝に関する医学的な情報提供だけではなく、患者さんや家族にとっての社会的、心理的、倫理的な問題解決への支援も必要とされるようになりました。

こうして2005年に設けられたのが「認定遺伝カウンセラー制度」です。認定遺伝カウンセラーは、医師とは独立した立場で臨床遺伝専門医や関連するステークホルダーと連携を取りながら、チーム医療の一員として患者さんや家族等の意思決定を支援する専門職に位置づけられています。

【参考】臨床遺伝専門医制度・認定遺伝カウンセラー制度:日本人類遺伝学会と日本遺伝カウンセリング学会による認定制度。

日本医学会が出す「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」によると、遺伝カウンセリングは「疾患の遺伝学的関与について、その医学的影響、心理学的影響および家族への影響を人々が理解し、それに適応していくことを助けるプロセス」と定義されています。

疾患の遺伝学的関与について、その医学的影響、心理学的影響および家族への影響を人々が理解し、それに適応していくことを助けるプロセス

日本医学会「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」より

そしてそのプロセスには、①疾患の発生および再発の可能性を評価するための家族歴および病歴の解釈、②遺伝現象、検査、マネージメント、予防、資源および研究についての教育、③インフォームド・チョイス(十分な情報を得た上での自律的選択)およびリスクや状況への適応を促進するためのカウンセリング、などが含まれるとされています。

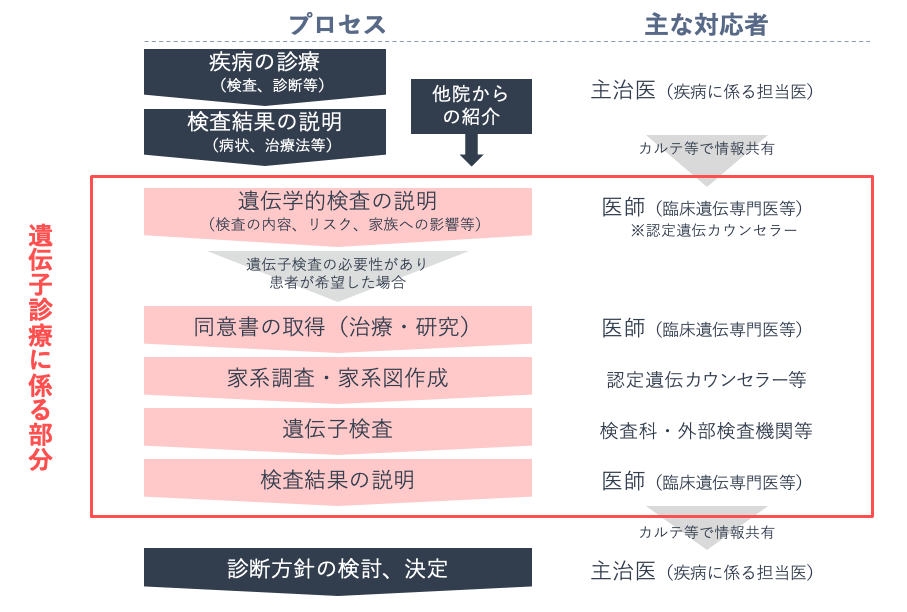

具体的には、患者さんや家族などの相談者(クライエント)に対し、遺伝学的検査の説明や必要な情報の提供、家系調査などを行います。

このとき認定遺伝カウンセラーは相談者に遺伝情報や社会支援に関する情報を提供するだけでなく、心理的、社会的サポートを通して当事者自らが意思決定できるようそのプロセスを支援します。医学的な情報をわかりやすく説明することはもちろん、あくまで中立的に、相談者の価値観や人生を尊重して共感、理解していく力が認定遺伝カウンセラーには求められます。そのためには法的、倫理的、経済的観点等、広い視点も必要です。

【参考】遺伝カウンセリングを受ける者は必ずしも疾患を発症しているとは限らないため、「相談者」あるいは「クライエント」と呼ばれる。

下の図は、遺伝子診療のプロセスと体制の例を示したものです。プロセスや体制は施設によって異なります。

遺伝カウンセリングの現状

ゲノム医療を必要とするがん患者が、全国どこにいても、がんゲノム医療を受けられる体制を構築するため、「がんゲノム医療中核拠点病院」、「がんゲノム医療拠点病院」、「がんゲノム医療連携病院」が全国に整備されています。

これら病院の指定要件には、遺伝カウンセリングに関する要件が含まれています。たとえば、「遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な遺伝カウンセリング技術を有する者が1名以上配置されていること」などです。

がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院の

遺伝カウンセリングに関する指定要件

- 遺伝カウンセリング等を行う部門が設置されており、当該部門が、複数の診療科と連携可能な体制が整備されていること。

- 遺伝カウンセリング等を行う部門に、その長として、常勤の医師が配置されていること。

- 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師が1名以上配置されていること。

- 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な遺伝カウンセリング技術を有する者が1名以上配置されていること。

- 患者に遺伝子パネル検査の補助説明を行ったり、遺伝子パネル検査において二次的所見が見つかった際に、患者を遺伝カウンセリング等を行う部門につないだりする者が、院内に複数名配置されていること。

- 遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリング(血縁者に対するカウンセリングを含む。)を、申請時点よりさかのぼって、1年の間に、10人程度に対して実施していること。(※がんゲノム医療連携病院は実勢の要件が1年の間に1人以上)

一部改正 健発0719第3号 厚生労働省健康局長通知 より作成

【参考】がんゲノム医療中核拠点病院などは、厚生労働省ウェブサイト「がん診療連携拠点病院等」ページで調べることができる。2021年4月時点で、全国にがんゲノム医療中核拠点病院が12か所、がんゲノム医療拠点病院が33か所、がんゲノム医療連携病院が180か所ある。

遺伝カウンセリングは、診療報酬で評価されます。これまで、遺伝学的検査を実施してその結果を患者またはその家族などに対し遺伝カウンセリングを行った場合のみ「遺伝カウンセリング加算」が算定できることになっていましたが、2020年度診療報酬改定では遺伝カウンセリング加算の対象検査に、遺伝性乳がん・卵巣がんなど、遺伝性腫瘍に関する検査が追加されました。

また、固形腫瘍の腫瘍細胞を検体とし、包括的ながんゲノムプロファイリング検査を実施して、その結果について患者またはその家族などに遺伝カウンセリングを行った場合に算定できる「遺伝性腫瘍カウンセリング加算」も新設されました。

遺伝カウンセリングの保険診療としての評価体制は2020年度診療報酬改定で整備が進められましたが、まだ発展途上です。

たとえば、未発症のがん患者家族や親族に対して遺伝カウンセリングを実施した場合は保険適用とならず自由診療となります。また、遺伝カウンセリングは遺伝学的検査前の実施も重要であり、カウンセリングの結果、患者さんが検査をしない選択をすることもありえます。その場合は遺伝カウンセリング加算が算定できず無償や自由診療として実施せざるをえないこと、などが課題として残されています。

遺伝子の検査に伴う倫理的・社会的課題

次に、遺伝子を検査することに伴う倫理的・社会的課題について考えていきます。

消費者向け(DTC)遺伝子検査ビジネスへの懸念

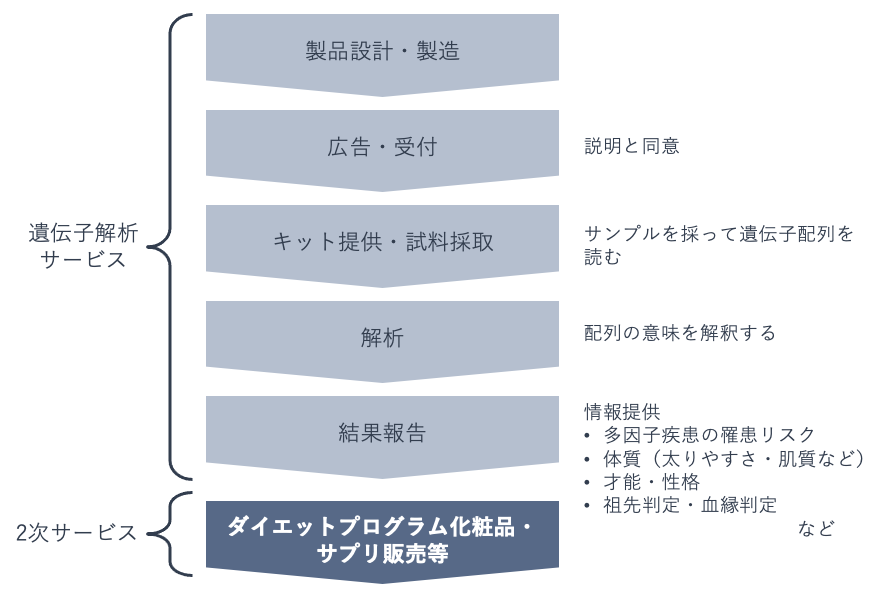

近年、疾患罹患リスクの確率情報の提供や、「体質遺伝子検査」と称した肥満や肌質などの診断サービスといった、ゲノムワイド関連解析(※)による消費者向け(DTC)遺伝子検査ビジネスが興隆してきました。

DTC遺伝子検査ビジネスとは、消費者が自ら検体を採取し、サービス提供事業者で遺伝子解析されたうえで、消費者に直接検査結果が返されるといった、消費者向けの遺伝子検査サービスを提供する事業であり、診断や治療を目的とせず、「医療」とは区別される事業です。多くは、消費者の行動改善を促すような疾患罹患リスクや体質に関する情報を提供し、その延長にダイエットプログラムの提供や化粧品、サプリメントや健康食品などの販売といった2次サービスとセットで行われます。

※ゲノムワイド関連解析(GWAS:Genome-Wide Association Study):ヒトゲノム解読が進むにつれ、染色体の同じ位置の一つの塩基が別の塩基に変わっている一塩基変異など、ヒトゲノムは個人で異なっていることが明らかとなった。一塩基変異のうち比較的高頻度(ヒト集団の中で頻度が1%以上のもの)にみられるものを「一塩基多型(SNP)」と呼ぶ。ヒトゲノム全体にわたり、多数の一塩基多型などについてその頻度の偏りを探索するアプローチは「GWAS」と呼ばれ、人種ごとのゲノムの傾向を明らかにする研究や、多因子疾患に関与する遺伝子の探索に用いられるが、現段階では、関与が同定された遺伝子によって疾患の遺伝要因を充足するまでには至っていない。DTC遺伝子検査を行う事業者が提供する商品は、GWASから得られた結果から、表現型ごとに有意性の大きそうなSNPを選定し、その解析結果により体質判定を行っているものが多い。この手法では業者ごとに選択する多型の箇所、統計解析方法等の違いにより同じ表現型でも評価結果にばらつきが出るため、臨床的妥当性に問題がある。

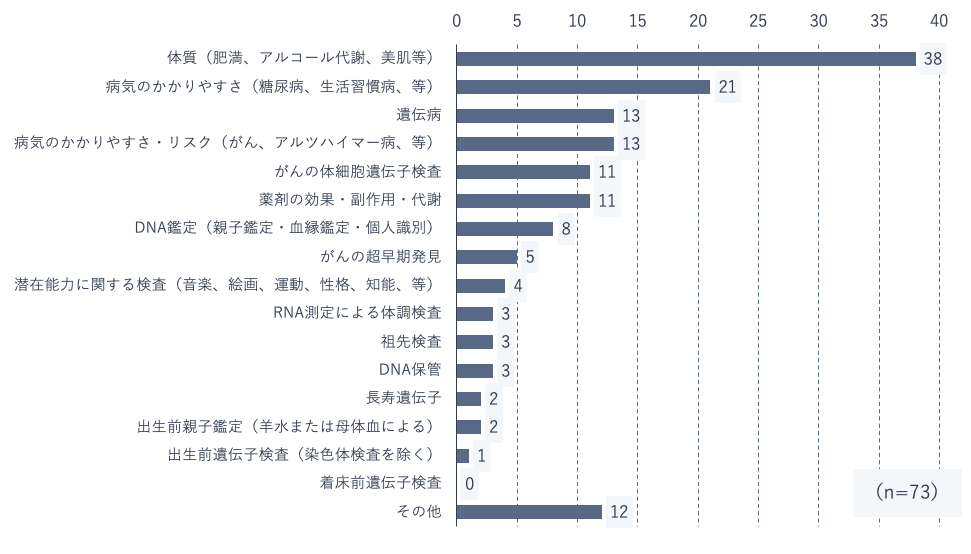

下の図は、平成28年度厚生労働科学研究費補助金により実施された遺伝子検査ビジネスに関する実態調査において、遺伝子検査ビジネスを実施していると回答した73機関が実施している検査項目を示したものです。

やはり肥満やアルコール代謝、美肌などの体質に関する検査を実施しているのが38機関と最も多く、次いで糖尿病や生活習慣病などの病気のかかりやすさ(リスク検査)を実施しているのが21機関でした。

【参考】調査の対象:Web上で「遺伝子検査ビジネス」を実施していると表明している事業者697機関にアンケートを実施、回答があったのは290機関 (回答率41.6%)。そのうち当該ビジネスを実施していると回答したのが73機関 (25.2%)。回答属性は衛生検査所が32機関(43.8%)、それ以外が41機関 (56.2%)。

消費者向け遺伝子検査ビジネスへの懸念

こうしたDTC遺伝子検査ビジネスでは、検査実施前にインフォームド・コンセントを取得していない機関や、検査結果の報告はメール・郵送やネット上など非対面式での伝達のみで遺伝カウンセリングの提供が行われていない機関が多くあります。そのため、消費者が十分に理解したうえでサービスを利用し、結果を適切に活用できるのか懸念されています。

経済産業省で開催されている「消費者向け(DTC)遺伝子検査ビジネスのあり方に関する研究会」においても、DTC遺伝子検査ビジネスに関する課題として、下記事項が指摘されています。

DTC遺伝子検査ビジネスに関する課題

- 分析の妥当性の確保や正確な情報の提供等が適切になされない場合、消費者が混乱したり誤った判断をする懸念が存在する。

- 科学的根拠について、エビデンスは蓄積されてきてはいるものの、妥当性については確立していない。

- 検査の質の担保の仕組みが不十分との指摘がある。

- 消費者への情報提供、消費者自身の理解も不十分。

- 医療との線引きがグレーな業態がある。

経済産業省資料より作成

日本医学会が出す「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」では、「遺伝学的検査は、その分析的妥当性、臨床的妥当性、臨床的有用性などを確認した上で、臨床的および遺伝医学的に有用と考えられる場合に実施する。」とされています。

分析的妥当性とは、検査法が確立しており、再現性の高い結果が得られるなど精度管理が適切に行われていることを意味します。臨床的妥当性とは、検査結果の意味づけが十分になされていることを意味します。たとえば、