この講義で伝えたいこと

MRの皆さんは、「ACP:アドバンス・ケア・プランニング」を知っていますか?終末期医療に関係するもの、など何となくイメージできる人もいるでしょう。しかし多くの人はこれまでACPを学ぶ機会はほとんどなかったのではないかと推察します。ではなぜ、この講義ではACPに焦点をあてるのでしょうか。

病気を治すことだけが医療のすべてではありません。医療には、「治す医療」だけではなく、「穏やかな死を迎えるための医療」もあります。MRが日頃、「治療」について話す医療者たちは、「死」とも向き合っていることを忘れてはいけません。

この講義を通して、人生の最終段階における医療・ケアについて深く考えてみましょう。

本編の前に

本編をはじめる前に、独自に行ったアンケート調査の結果の紹介と、用語の確認をしておきます。

ACPの認知度調査

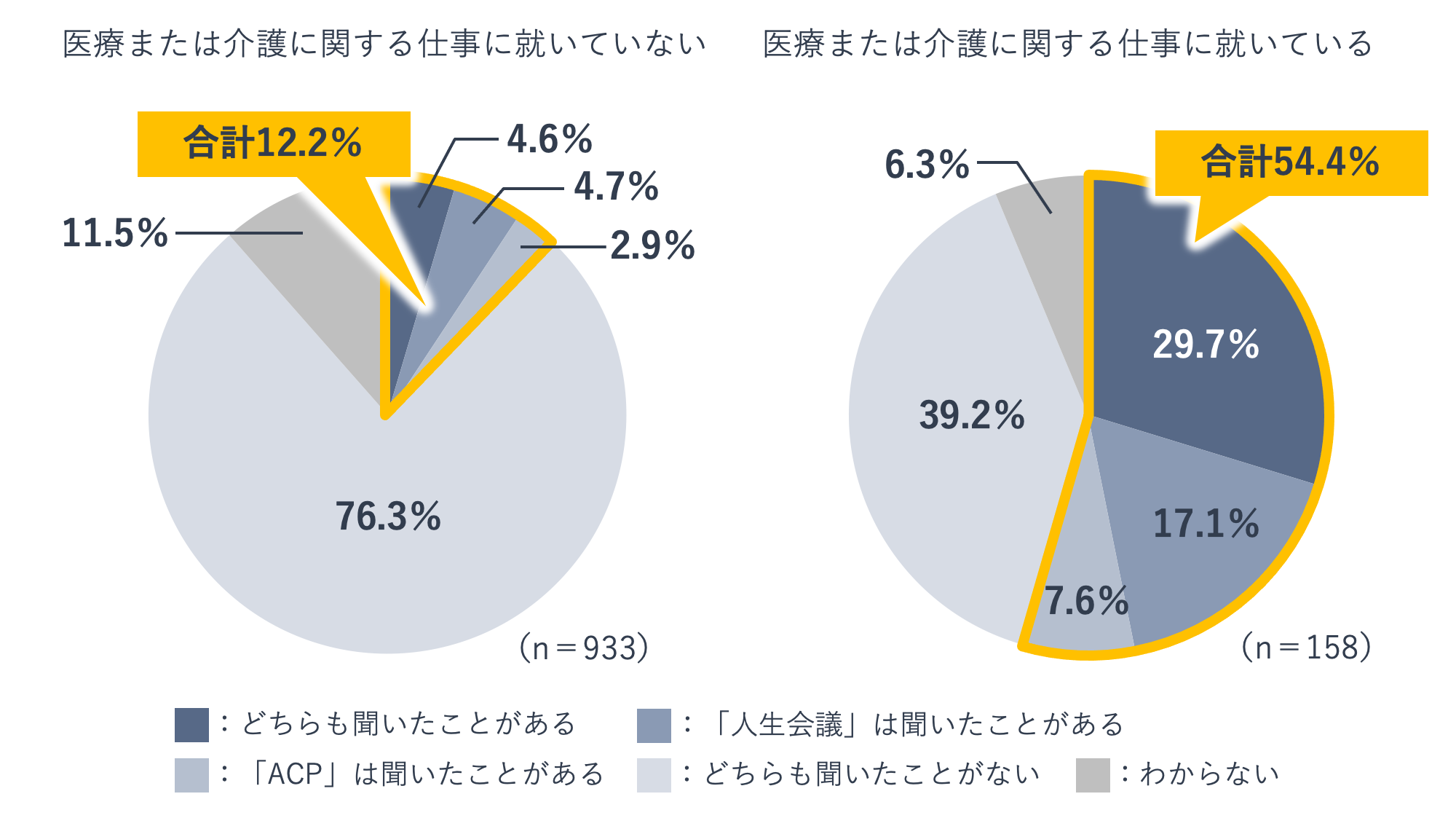

MRの皆さんは、「人生会議」または「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」という言葉を聞いたことがありますか?

下の図は、20歳以上の人を対象に、年代・性別の偏りなく同じ質問をした結果を示したものです。「人生会議」または「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」を認知している人(どちらも聞いたことがある人と、どちらかは聞いたことがある人の計)の割合は、医療または介護に関する仕事に就いていない人では12.2%、医療または介護に関する仕事に就いている人では54.4%でした。

「人生会議」は「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」の愛称

「人生会議」は、「ACP:アドバンス・ケア・プランニング」の愛称です。ACPは海外で生まれた概念・ことばであるため、厚生労働省は国民への普及・啓発にあたってより日本に馴染みやすいよう、「人生会議」という愛称をつけました。

厚生労働省では、今まで「ACP:アドバンス・ケア・プランニング」として普及・啓発を進めてまいりましたが、より馴染みやすい言葉となるよう人生会議」という愛称「で呼ぶことに決定しました。

厚生労働省ウェブサイト「『人生会議』してみませんか」ページ より(赤字:編集部)

この講義では、「ACP」ということばを使うことにします。

ACPの基本的な知識

ここから、講義の本編をはじめます。

まずは、ACPの基本的な知識を身につけましょう。

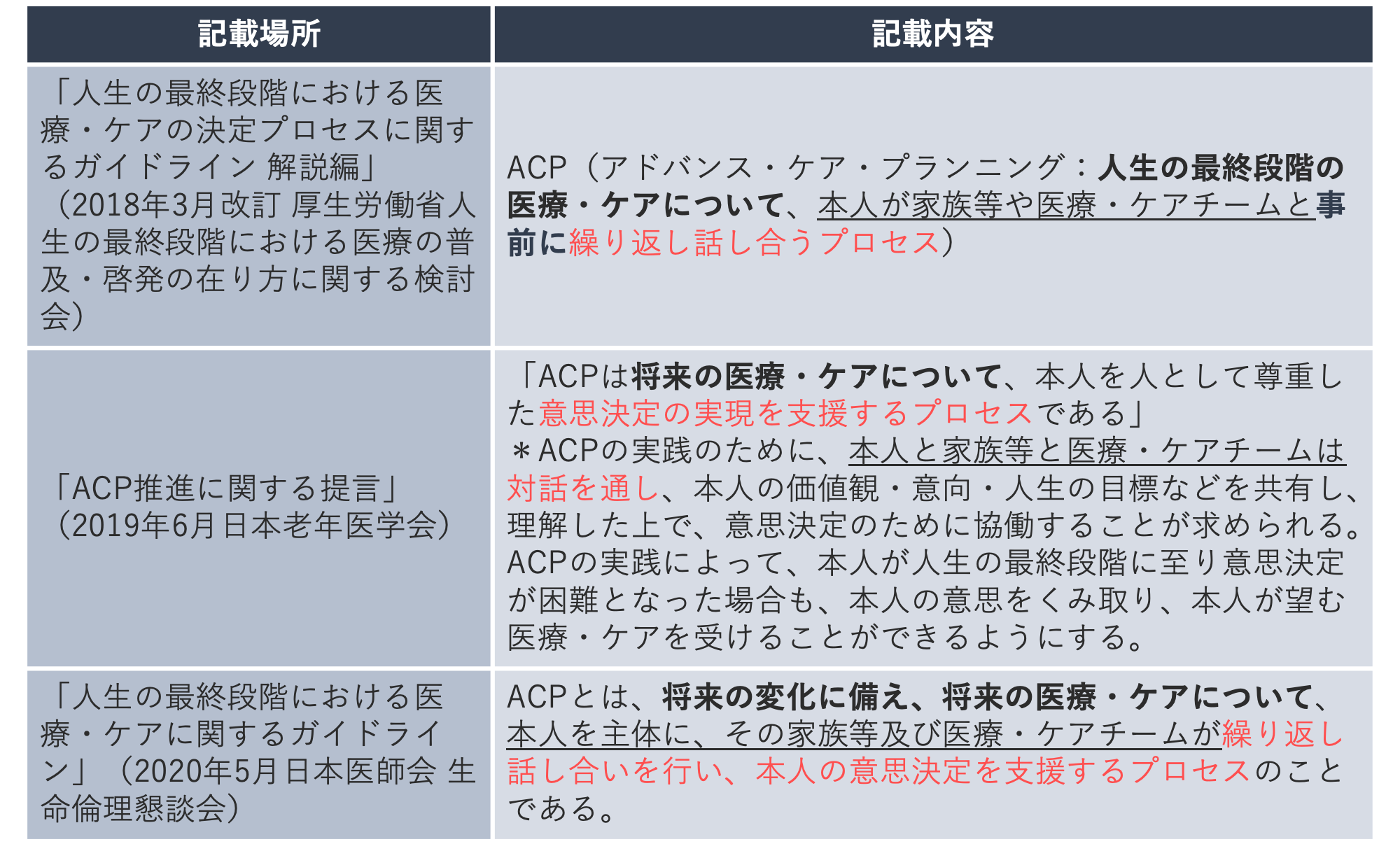

ACPの概念

ACPとは何か、たとえばWHOによる定義など、国際的に共通して用いられている定義はありません。下の表は、国内でのACPの定義に関する主な記述をまとめたものです。

これらの記述から、ACPは、将来(特に人生の最終段階に)受ける医療・ケアについて本人の意思を話し合うものであることがわかります。そして、本人を中心に家族や医療・ケアチームが一緒に話し合うこと、話し合いは繰り返し行うこと、話し合いの「結果」ではなく「プロセス」、がACPの重要な要素であることがわかります。

ACP(アドバンス・ケア・プランニング)を英語で表記するとこうなります。

注目すべきは、「Plan」ではなく「Planning」であることです。英語表記からも、話し合いの結果決まった「計画(Plan)」ではなく、話し合いで「計画を立てていく(Planning)」ことに重点が置かれていることがわかります。

ACPと意思を示す文書の関係

人生の最終段階においては、約70%の患者さんで意思決定が不可能であると言われています。ACPが生まれる以前から、自己決定権を重んじるアメリカを中心に、DNAR(Do Not Attempt Resuscitation)や事前指示書(リビング・ウィル/AD(Advance Directive))といった文書で本人の意思を表示し、関係者で共有する取り組みが進められてきました。

これらは人生の最終段階での延命措置の拒否に関する文書ですが、前者は心肺蘇生処置を求めない患者さんの希望について記載した医師の指示書、後者は患者さん本人による意思表明の書面という違いがあります。

【参考】かつては「延命治療」と呼ばれてきたが、これはもはや「治療」ではないという考え方から、現在では「延命措置」や「延命処置」と表現されることが多くなっている。

人生の最終段階の医療・ケアについての意思を示す文書

| 文書 | 文書の説明 |

|---|---|

| DNAR (Do Not Attempt Resuscitation) |

心停止または呼吸停止に陥った患者に対して蘇生の処置を試みないよう記載した医師の指示書 |

| 事前指示書 (リビング・ウィル/ Advance Directive) |

自身が医療・ケアの選択について判断できなくなった場合に備えて、どのような治療を受けたいか(受けたくないか)や、自分の代わりに誰に判断してもらいたいかなどを予め記載しておく書面 |

「人生の最終段階における医療・ケアの普及・啓発の在り方に関する報告書」 より編集部作成

延命措置とは主に、下記のような措置があげられます。このほかにも、患者さんの状態によって、単に生命を維持したり死期を引き延ばす措置は延命措置となりえます。

延命措置の例

- 人工呼吸器装着

- 中心静脈管や胃管などを通した人工栄養補給

- 水分補給

- 化学療法

- 薬物投与

- 人工透析

- 輸血 など

編集部作成(参考:「医師の職業倫理指針 第3版」など)

事前指示書などはさまざまな団体が独自の様式を作成しています。たとえば、日本尊厳死協会のリビング・ウィルの書面には、下記に示した文言が記載されており、署名欄のほか、自分で自分の意思を正常に伝えられない状態に陥った時に自分の意思を伝える代理人を記載する欄があります。

リビング・ウィル ― Living Will

― 終末期医療における事前指示書 ーこの指示書は、私の精神が健全な状態にある時に私自身の考えで書いたものであります。したがって、私の精神が健全な状態にある時に私自身が破棄するか、または撤回する旨の文書を作成しない限り有効であります。

- 私の傷病が、現代の医学では不治の状態であり、既に死が迫っていると診断された場合には、ただ単に死期を引き延ばすためだけの延命措置はお断りいたします。

- ただしこの場合、私の苦痛を和らげるためには、麻薬などの適切な使用により十分な緩和医療を行ってください。

- 私が回復不能な遷延性意識障害(持続的植物状態)に陥った時は生命維持措置を取りやめてください。

以上、私の要望を忠実に果たしてくださった方々に深く感謝申し上げるとともに、その方々が私の要望に従ってくださった行為一切の責任は私自身にあることを付記いたします。

公益財団法人 日本尊厳死協会「2017年7月改訂版 リビング・ウィル」 より

しかし、こうした文書が残されていても、本人の意思が家族等や医療・ケアチームと共有されていなかったことで、本人の意思を反映した医療・ケアが十分に提供されなかったケースが報告され、事前指示の問題点として指摘されるようになりました。その反省から生まれたのが、話し合いのプロセスを重視するACPです。

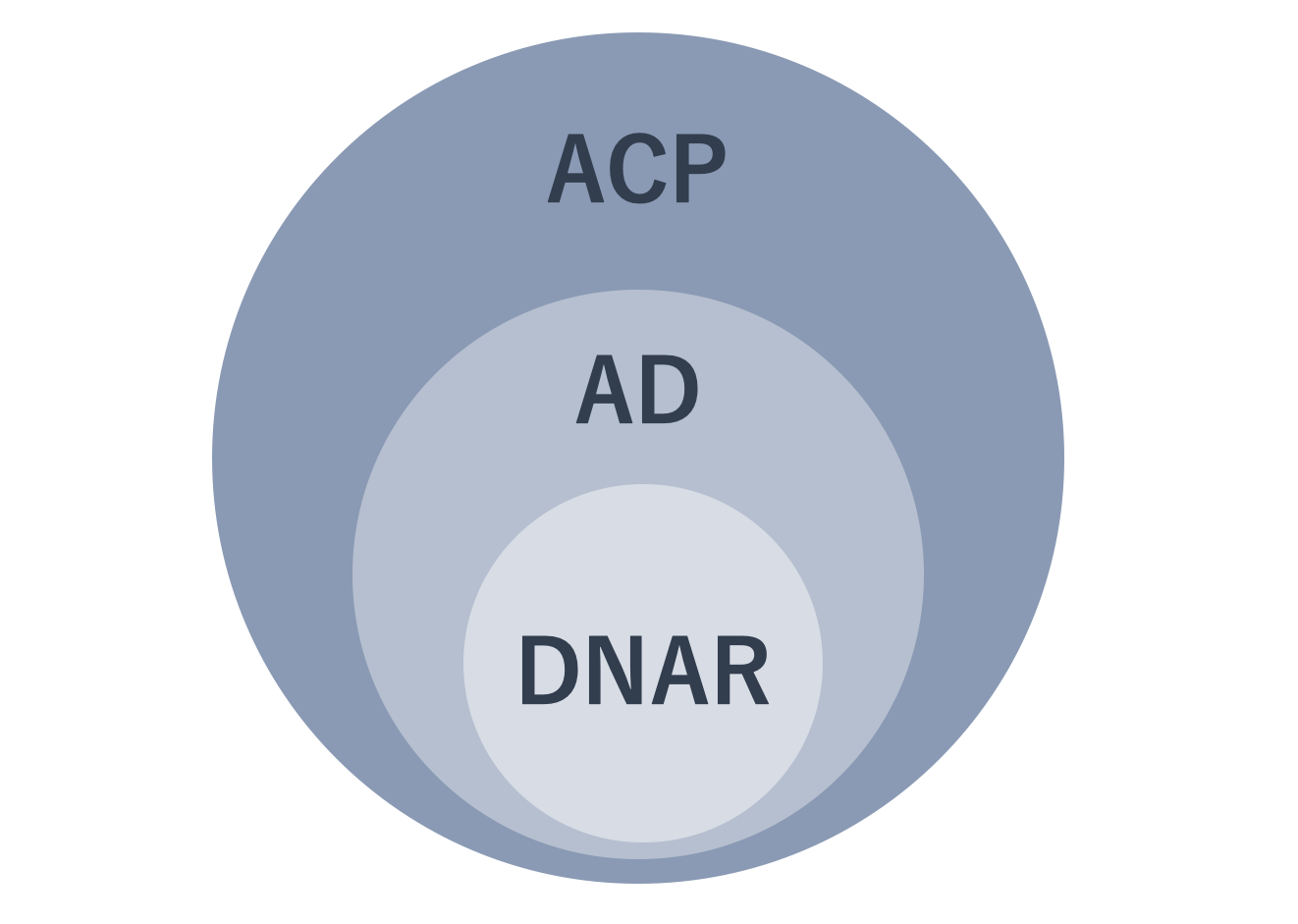

AD(アドバンス・ディレクティブ)などの文書とACPは切り離して考えるものではなく、ACPにはADや、ADの項目のひとつとしてDNARが含まれると考えます。ADなどの文書は、ACPのアウトカムのひとつという位置づけであり、文書を作成することがACPの目的ではありません。しかし、ACPを行って本人の希望が守られるようADなどの文書を作成することも、ACPの成果として大切なことです。

ACPは、延命措置に関することだけを話し合うのではありません。人生の最終段階における医療・ケアについて話し合うということは、患者さん本人が人生の最終段階をどう過ごしたいか、何を大切に生活を送りたいかを話し合うということです。つまり、どう生きてどう亡くなりたいか、という患者さんの価値観や目標などもACPの話し合いに含まれます。患者さんの家族や信頼を寄せる人、医療・ケアチームは、患者さん本人の希望に最大限沿うことができる医療・ケアはどのようなものかを一緒に考えていきます。

ACPの話し合いに含まれる内容

- 患者本人の気がかりや意向

- 患者の価値観や目標

- 病状や予後の理解

- 医療や療養に関する意向や選好、その提供体制

「平成29年度人生の最終段階における医療に関する意識調査報告書」 より作成

ACPは一度行えばそれで終わりではありません。病状の進行や人間関係の変化など、さまざまな要因で患者さんの考えや気持ちは変化するものなので、ACPは繰り返し行うことが重要です。

意識調査からみるACPの現在地

ここからは、一般国民と医療・介護従事者を対象に厚生労働省が実施したアンケート調査から、ACPの浸透度や課題など、ACPの現在地を探っていきます。それぞれの問いに対し自分ならどう回答するかも考えながらみていきましょう。

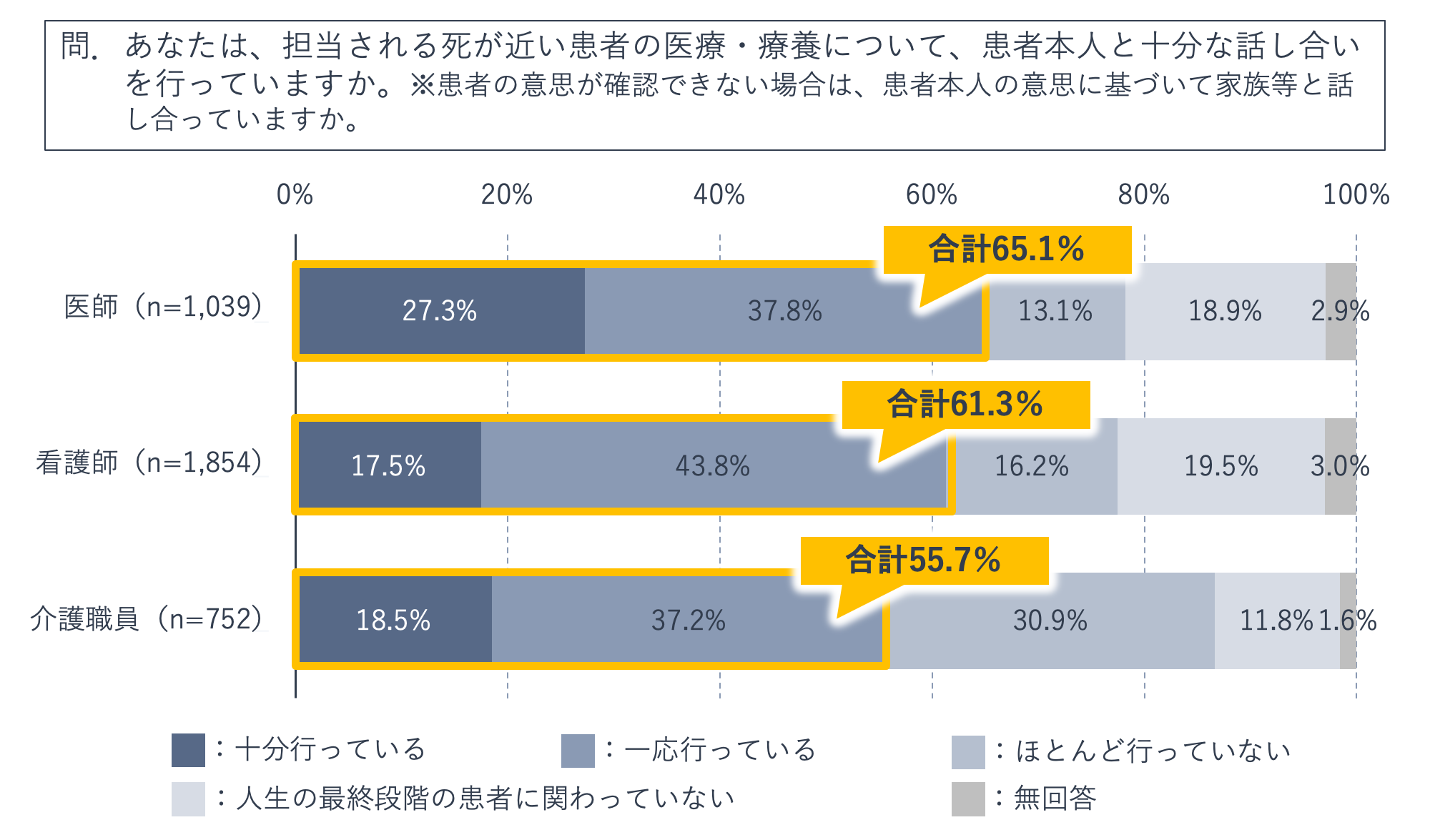

医療・介護従事者へのアンケート調査から見えてくるもの

医療・介護従事者を対象にしたアンケート調査によると、担当している死が近い患者(入所者)の医療・療養について本人と十分な話し合いを行っているか、患者の意思が確認できない場合は患者本人の意思に基づいて家族等と話し合いを行っているかという問いに対して、話し合いを行っていると回答した人(「十分行っている」、「一応行っている」と回答した人の計)の割合は、医師で65.1%、看護師で61.3%、介護職員で55.7%と、すべての医療・介護従事者で半数を超えています。

そのうち人生の最終段階を迎える患者(入所者)と関わる機会が多い(亡くなる患者(入所者)を担当する頻度が1か月に1名以上)医療・介護従事者を抽出すると、医師の87.9%、看護師の84.5%、介護職員の74.8%が話し合いを行っていました。やはり人生の最終段階を迎える患者(入所者)と関わる機会が多いほど、話し合いを行っている人の割合は高くなっています。

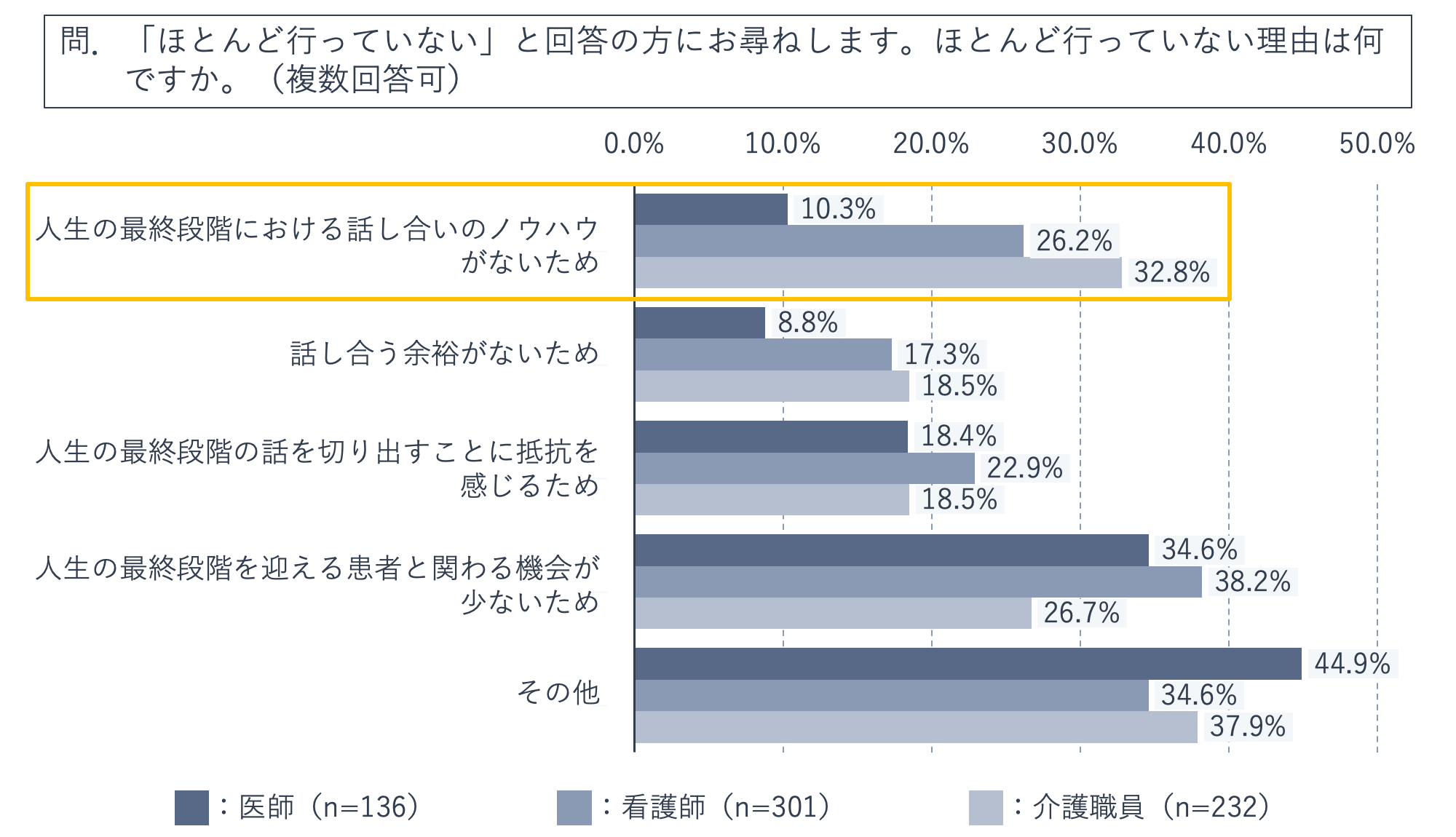

話し合いを行っていないと回答した医療・介護従事者へその理由を尋ねた結果が下の図です。

注目したいのは、「人生の最終段階を迎える患者と関わる機会が少ないため」と「その他」を除くと、看護師と介護職員でともに「人生の最終段階における話し合いのノウハウがないため」と回答した割合が最も高いことです。人生の最終段階の話を切り出す抵抗感よりも、知識や技術の不足からくる不安が話し合いを行うハードルとなっていることがうかがえます。

ここまでの問いは、人生の最終段階の医療・ケアに限定した話でした。では、患者さんの気がかりや意向、価値観や目標などを含む話し合いであるACPの実践状況はどうでしょうか。

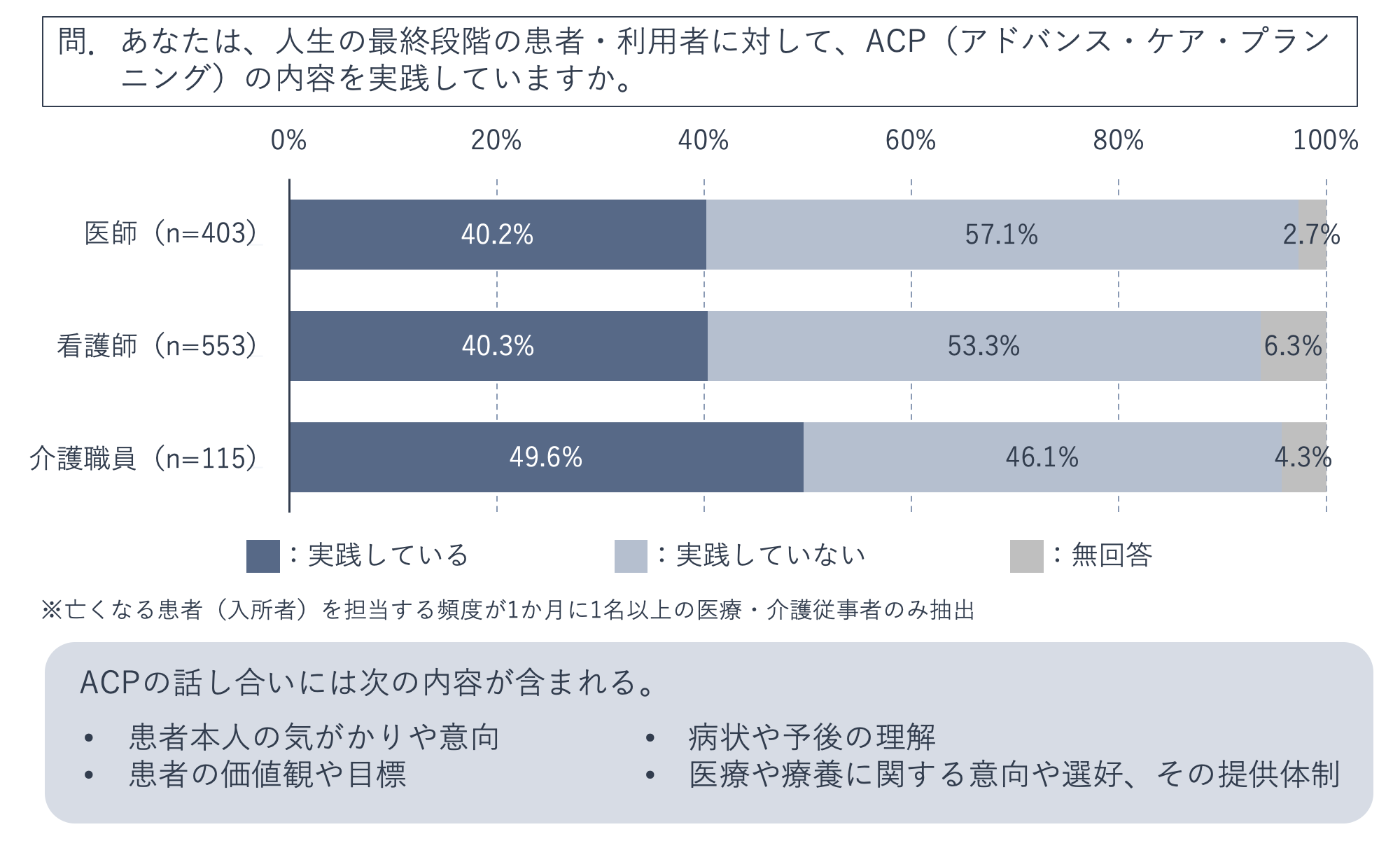

人生の最終段階を迎える患者(入所者)と関わる機会が多い医療・介護従事者でのACPの実践状況を調査した結果が下の図です。医師の40.2%、看護師の40.3%、介護従事者の49.6%がACPを実践していますが、完全な普及にはまだまだ至っていないと言えるでしょう。

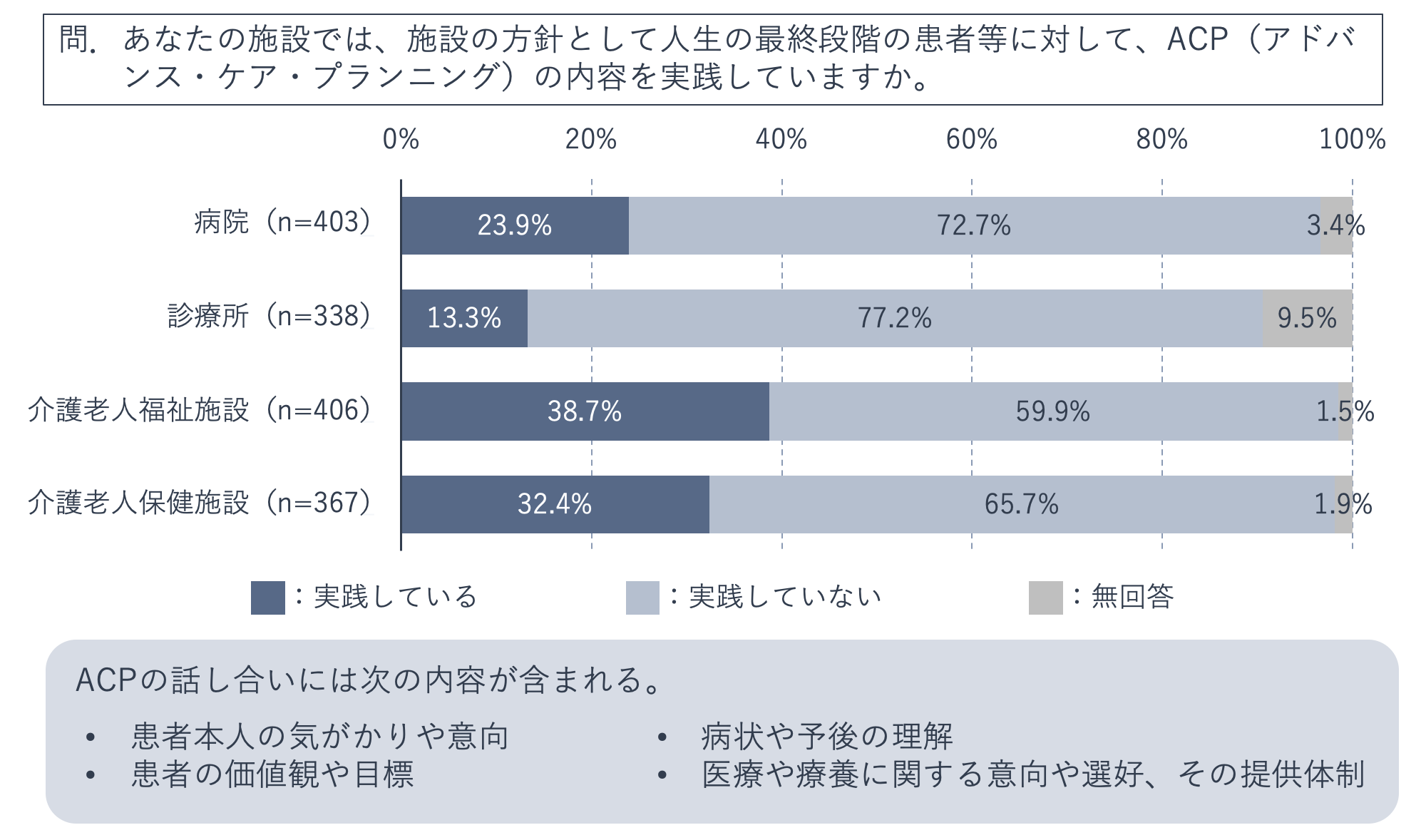

施設長を対象に、施設の方針としてACPを実践しているかを調査した結果が下の図です。結果は、介護老人福祉施設が最も高い割合(38.7%)で施設の方針としてACPを実践していました。これは、介護老人福祉施設が、「終の棲家」と表現されるように要介護高齢者の生活施設であり、人生の最終段階にある入居者が多いことが影響していると考えられますが、それでもまだACPを実践している施設は4割弱にとどまっています。

一般国民へのアンケート調査から見えてくるもの

ここからは、一般国民へのアンケート調査の結果をみていきます。

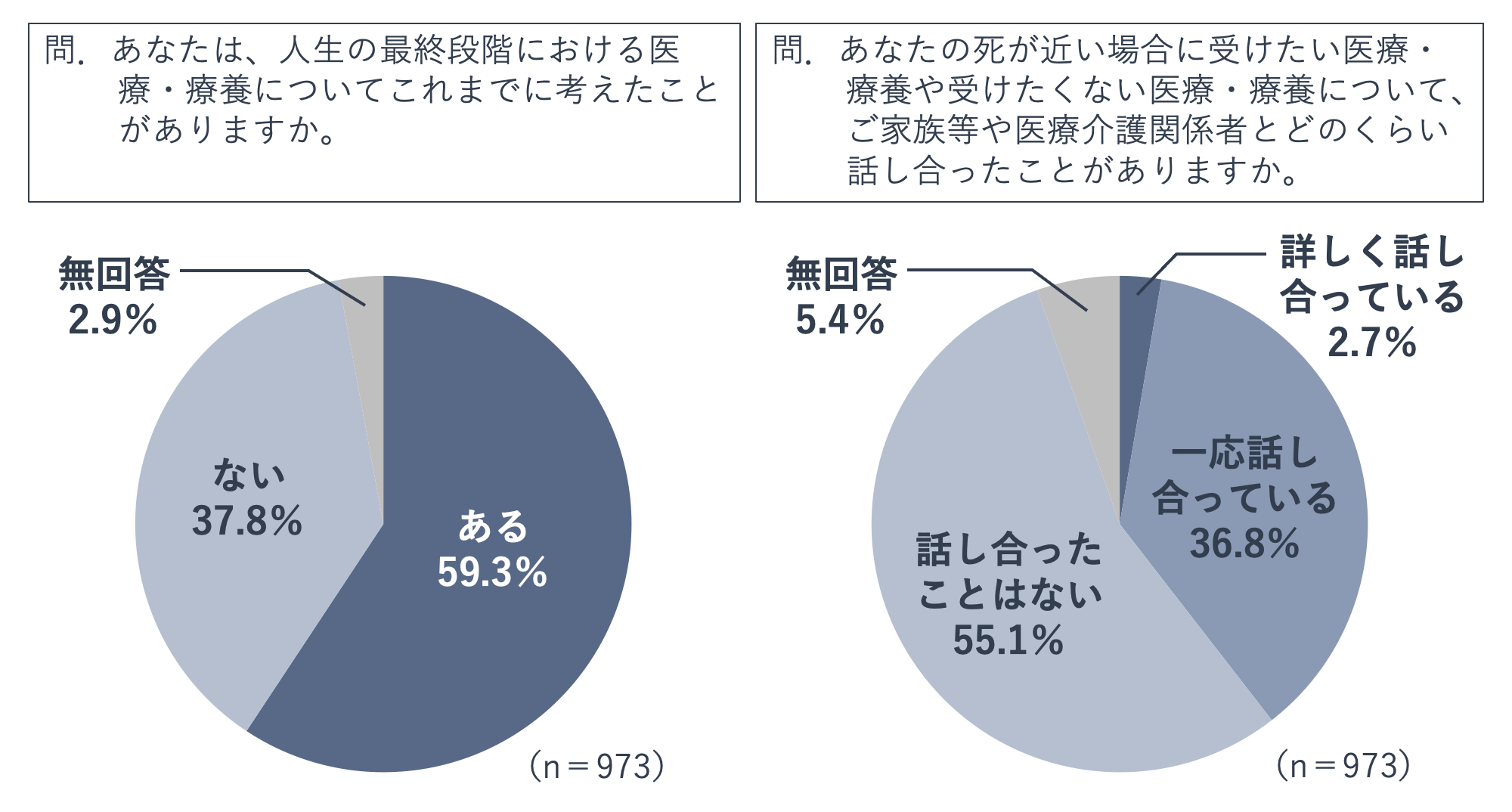

あなたは、人生の最終段階における医療・療養についてこれまでに考えたことがありますか?

この質問に対して59.3%の人が「ある」と回答しています。しかし、自身の死が近い場合に受けたいもしくは受けたくない医療・療養について家族などと話し合った経験を問うと、経験がある人(「詳しく話し合っている」、「一応話し合っている」と回答した人)の割合は39.5%にとどまっています。

話し合った経験がない人に対してその理由を問うと、最も多かった回答は「話し合うきっかけがなかったから」でした(56.0%)が、ここで注目したいのは、22.4%の人が「知識が無いため、何を話し合っていいか分からないから」と回答していることです。これは、医療・介護従事者に対して同じ質問をした結果では見られなかった特徴です(医師では1.0%、看護師では3.6%、介護職員では2.4%)。医療や介護の専門知識がない一般国民では、話し合う必要性を感じていても、情報や材料がなければ難しいことがうかがえます。

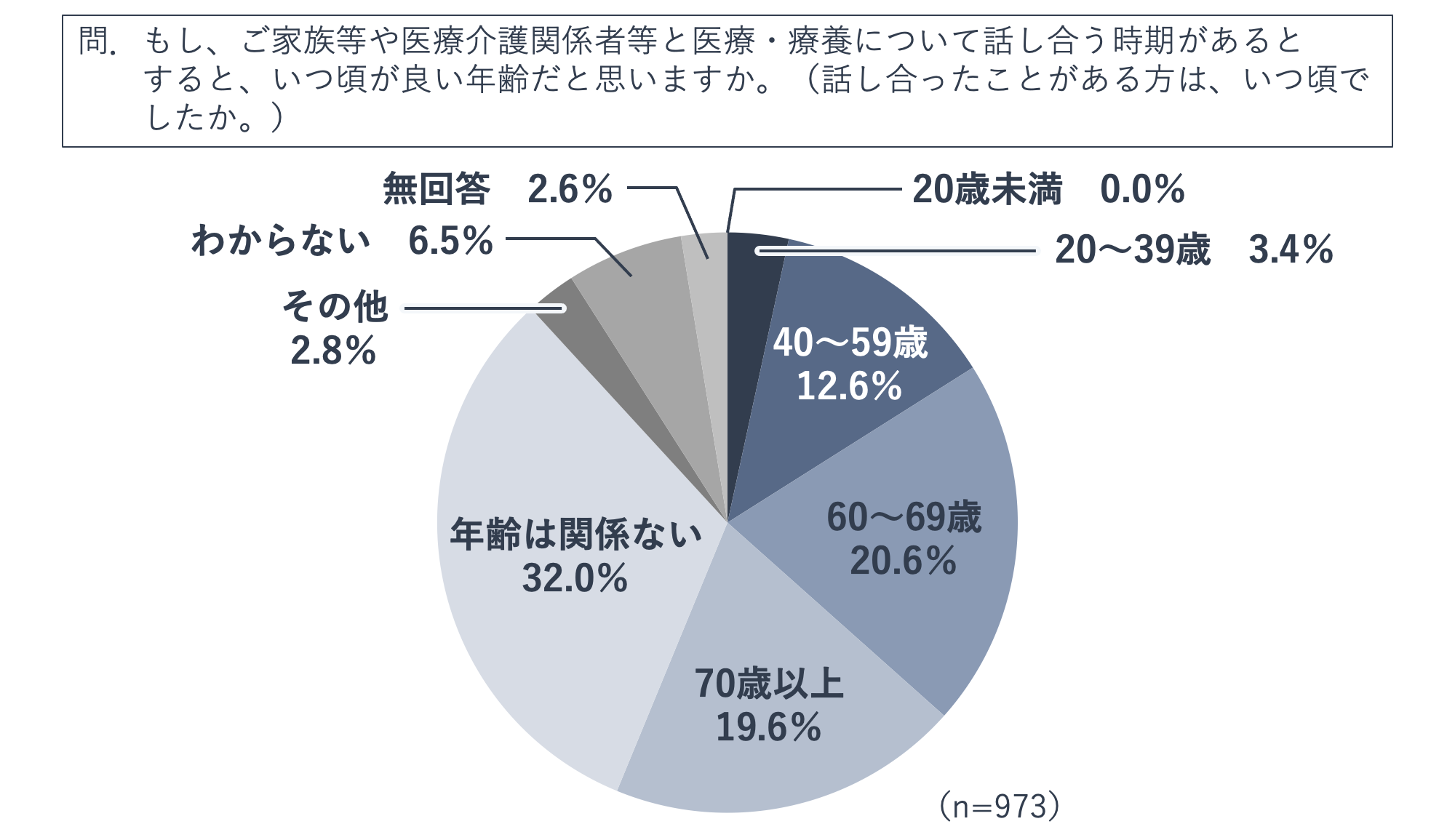

一方で、もし家族などと医療・療養について話し合う時期があるとするといつ頃が良い年齢だと思うか、という問いに対しては、「年齢は関係ない」と回答した人の割合が最も大きい(32.0%)という結果でした。きっかけがないと話し合うことは難しいけれど、本音では、チャンスがあればいつでも人生の最終段階での医療・療養について家族などと踏み込んだ話がしたいと多くの人は考えているのかもしれません。

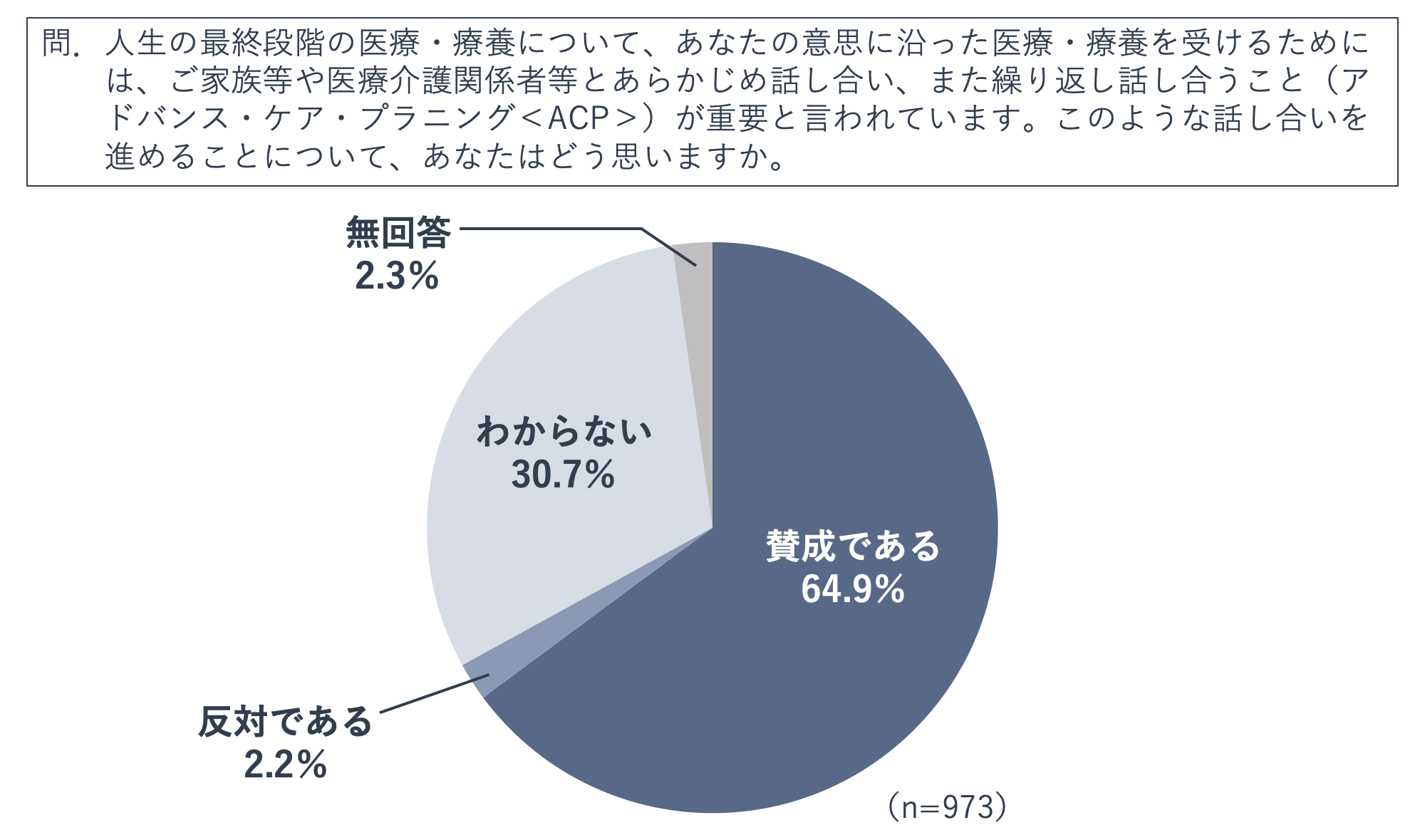

ACPについては「賛成である」と回答した人が6割を超えていますが、約3割の人は「わからない」と回答しています。

ACPは強制されるものではなく、反対である、ACPをしたくない、という考えも尊重されなければなりません。しかし、自身の考えを持つためにも、ACPの概念の普及啓発と、人生の最終段階における医療・ケアについて向き合う国民意識の醸成が必要であると感じます。

ACPの実践例

ここからは、ACPの実践例を紹介します。

ACPに携わる方にお話を伺い、どのようにACPを実践しているか具体的に教えていただきました。取材協力いただいた たちばないさぎ さんは、神奈川県横須賀市で在宅医療を提供する診療所に所属する地域支援専門員であり、漫画家です。専門的で伝わりづらい医療・ケアについて、マンガのちからを用いて、医療従事者と患者さんやご家族などとの円滑なコミュニケーションを支援する活動を行っています。

ACPをやってみよう

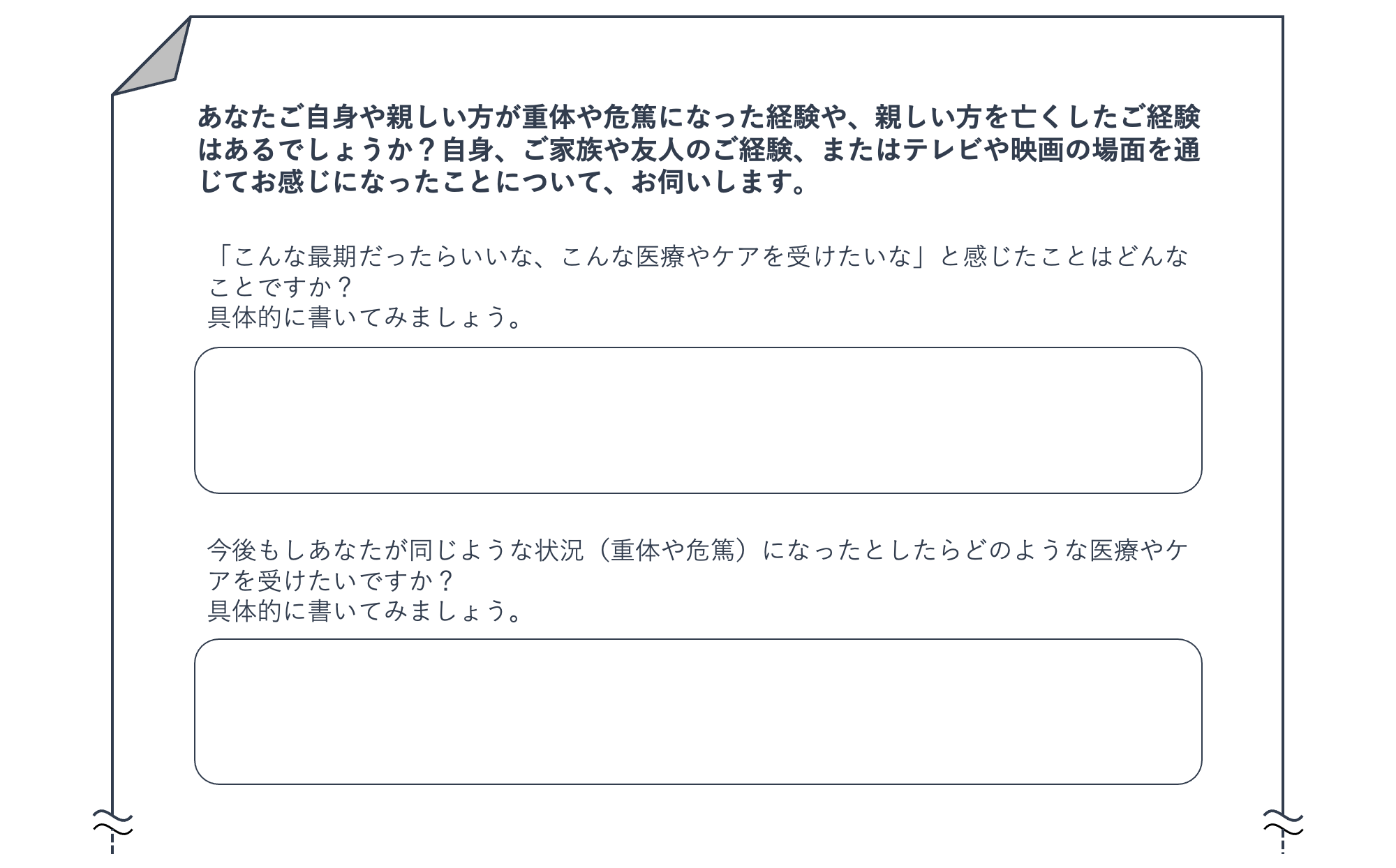

まずはこちらを見てください。これは、厚生労働省がACPの学習サイトとして運営しているウェブサイト(「ゼロからはじめる人生会議『もしものとき』について話し合おう」)に掲載されているACPの実践例の一部です。

「具体的に書いてみましょう。」の欄に、あなたなら何を書くでしょうか?特に下の「今後もしあなたが重体や危篤になったとしたらどのような医療やケアを受けたいですか?」という質問に対して、具体的に書けるでしょうか。

「どうしたいですか?」という問いとフリー記述欄を与えられると、特に医療・介護の専門知識のない人では、何を書けばいいのか、何を書くべきなのかわからず、すらすらと書き込むことは難しいのではないでしょうか。

実際に行われているACPの紹介

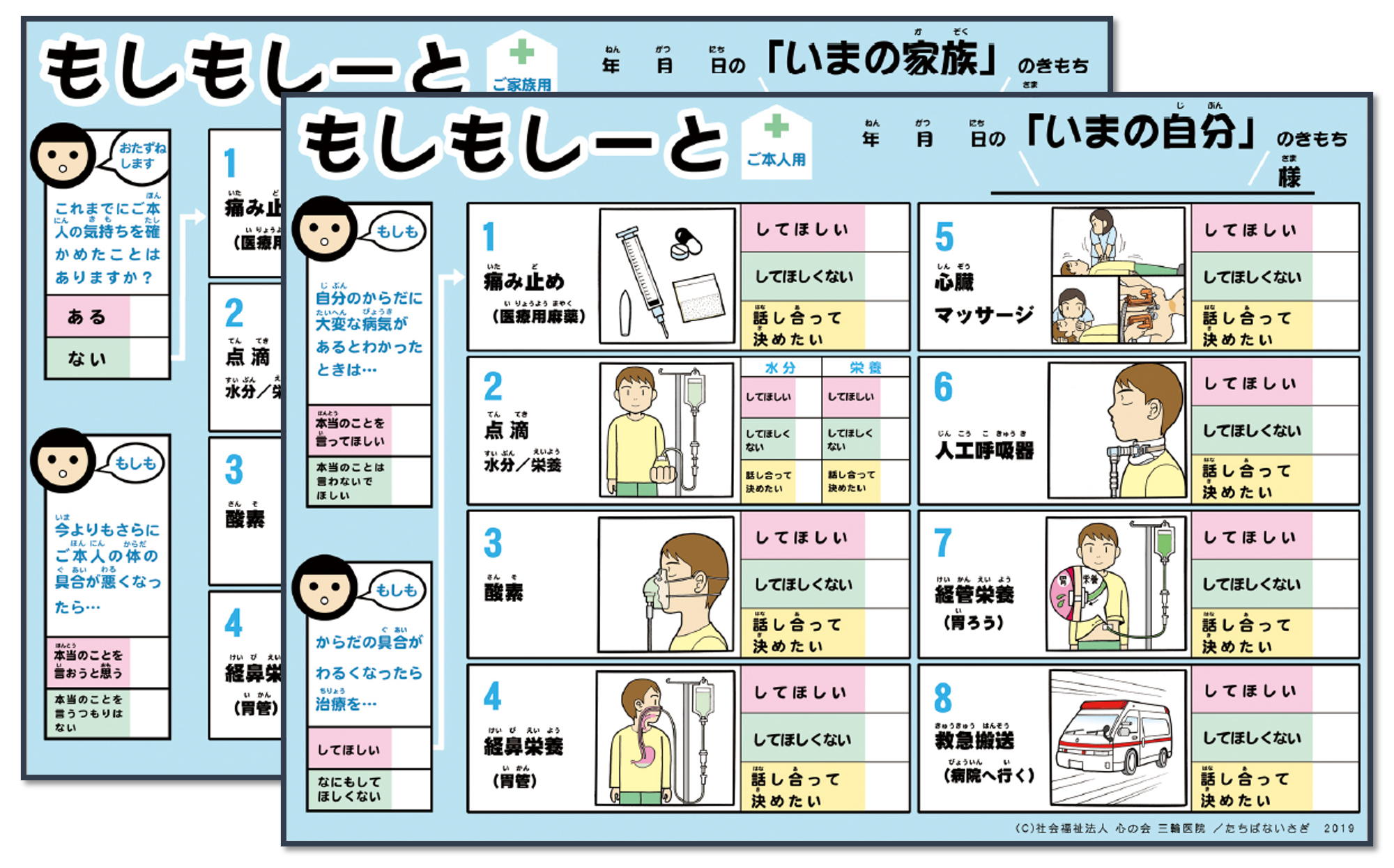

たちばなさんは、人生の最終段階の医療・ケアについて具体的にひとつひとつ考えていけるよう、「もしもしーと」というものを作りました。

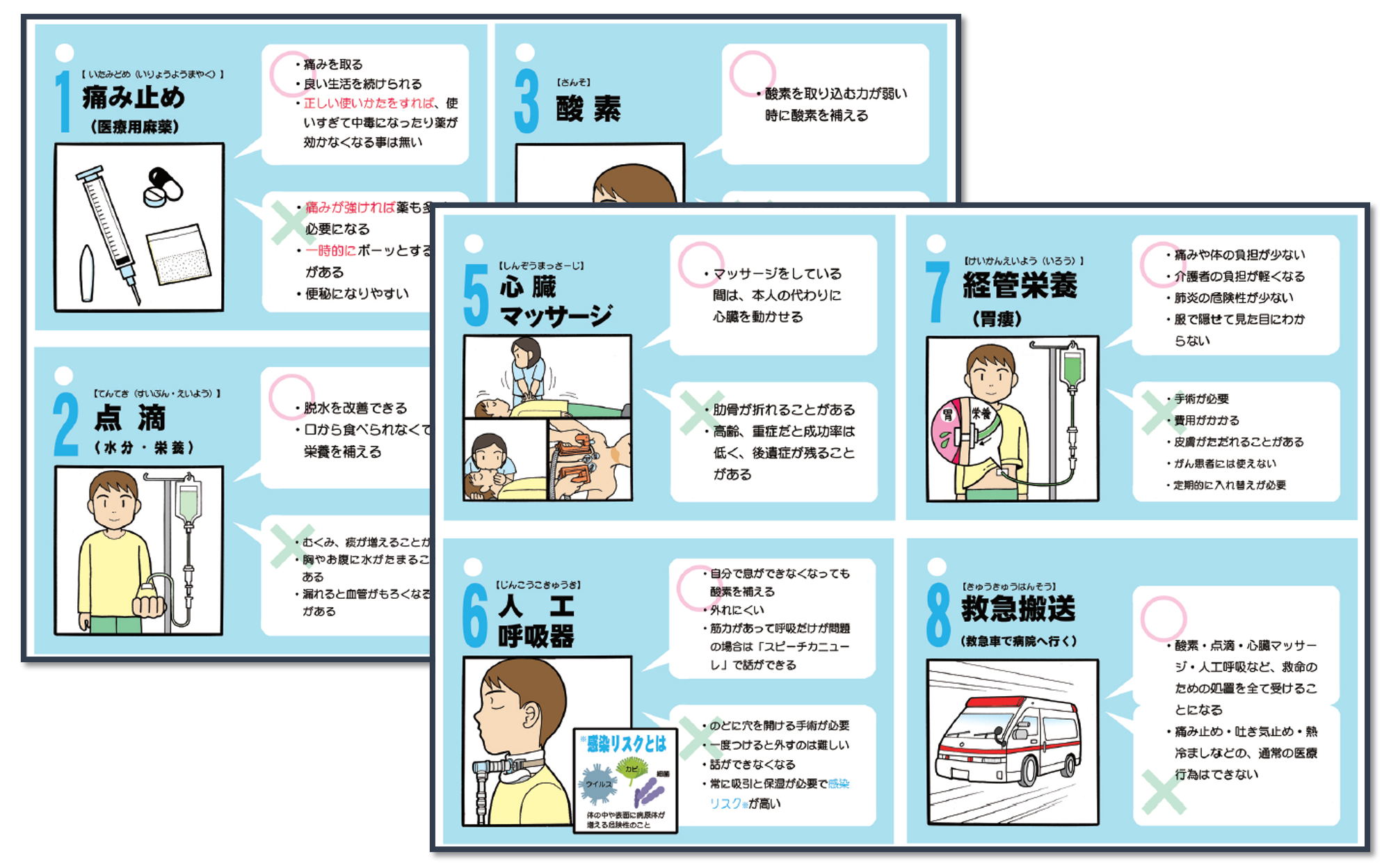

具体的な処置として、痛み止め(医療用麻薬)、点滴(水分/栄養)、酸素、経鼻栄養(胃管)、心臓マッサージ、人工呼吸器、経管栄養(胃ろう)、救急搬送(病院へ行く)の8つがあり、それぞれ「してほしい」「してほしくない」「話し合って決めたい」の欄にチェックを書き込めるようになっています。

「もしもしーと」は片面が「ご本人用」、もう片面が「ご家族用」になっており、ご家族は患者さんに対してこう思っている、こうしてほしいという希望が書き込めるようになっています。

ご本人もご家族も、その時その時で気持ちには変化があるものなので、日付を書く欄も設けてあり、希望に変わりはないか、定期的に聞き取りを行い、「もしもしーと」を更新していくことが理想です。

「もしもしーと」は同じものを二通作成し、一通は患者さん本人またはご家族に保管してもらい、もう一通はカルテに入れておきます。

具体的な処置についての希望を患者さんご本人やご家族などがしっかりと考えて決められるよう、それぞれの処置を行うことのメリットとデメリットを伝えるシートも作っています。

たとえば、痛み止め(医療用麻薬)の処置に関しては、「痛みを取る」、「良い生活を続けられる」、「正しい使いかたをすれば、使いすぎて中毒になったり薬が効かなくなる事は無い」というメリットと、「痛みが強ければ薬も多く必要になる」、「一時的にボーッとする事がある」、「便秘になりやすい」というデメリットが書かれています。これを見れば、「医療用麻薬」という言葉から漠然と恐怖心を感じて処置を受けるかどうか決められなかった患者さんも、自分はどうしたいかを考えて決められるようになります。

これまで具体的な処置は8種類でしたが、在宅診療を行う医師から、人工透析と鎮静も増やしたいと要望があり、現在、改訂版を作成しているところです。

今後どうやって過ごしていきたいかという話をするときには、「今、大切にしたいもの」一覧表を使って、本人が大切にしたいものを5つ選んでもらいます。一覧にはたとえば、お風呂、トイレといった身の回りのことから、笑うこと、趣味、おしゃれなど、生き方に関することもあります。5つ選んでもらったら、それに順番をつけ、それぞれ大切にしたい割合はどのぐらいかを円グラフで表現してもらいます。

たとえば、最期まで自分でトイレに行きたいという希望があれば、理学療法士や作業療法士、ケアマネ(※)と相談して、移動するための筋肉を鍛える訓練を増やしましょうとか、動線確保のためにトイレまで手すりをつけましょう、といったように、本人の希望を実現できるような提案をしていきます。

※ケアマネ:ケアマネジャー。介護保険法上の名称は「介護支援専門員」。要介護者等からの相談に応じ、適切な保健医療および福祉サービスを利用できるよう、市町村やサービス提供者と連絡調整等を行う。

たちばなさんは、「私のやり方が正解だとは思っていません。ACPのわかりやすいやり方がたくさんあってほしい。その中のひとつとして使ってほしい。」と言います。

ACPにつながる実践方法にはさまざまなものがあります。下に挙げたものはその一例です。皆さんも、活動する地域や家族などが住む地域で提案されているACPの実践方法を調べてみてはいかがでしょうか。

ACPにまつわるさまざまな方法の一例

- 「SEIQoL-DW」

個人の生活の質評価(Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life)と重みづけ(Direct Weighting) - 「ディグニティーセラピー」

本人の言葉を大切な人に宛てたメッセージとしてまとめる - 「もしバナゲーム」

カードゲームを通した話し合いのきっかけづくり

編集部作成

ACPは残された人のためにも大切なこと

たちばなさんは、ご自身の母親を看取られたあと、最期の医療について「こういうことは知っておきたかった」「母にもこうしてほしかった」という後悔があり、ACPに関わろうと思ったそうです。

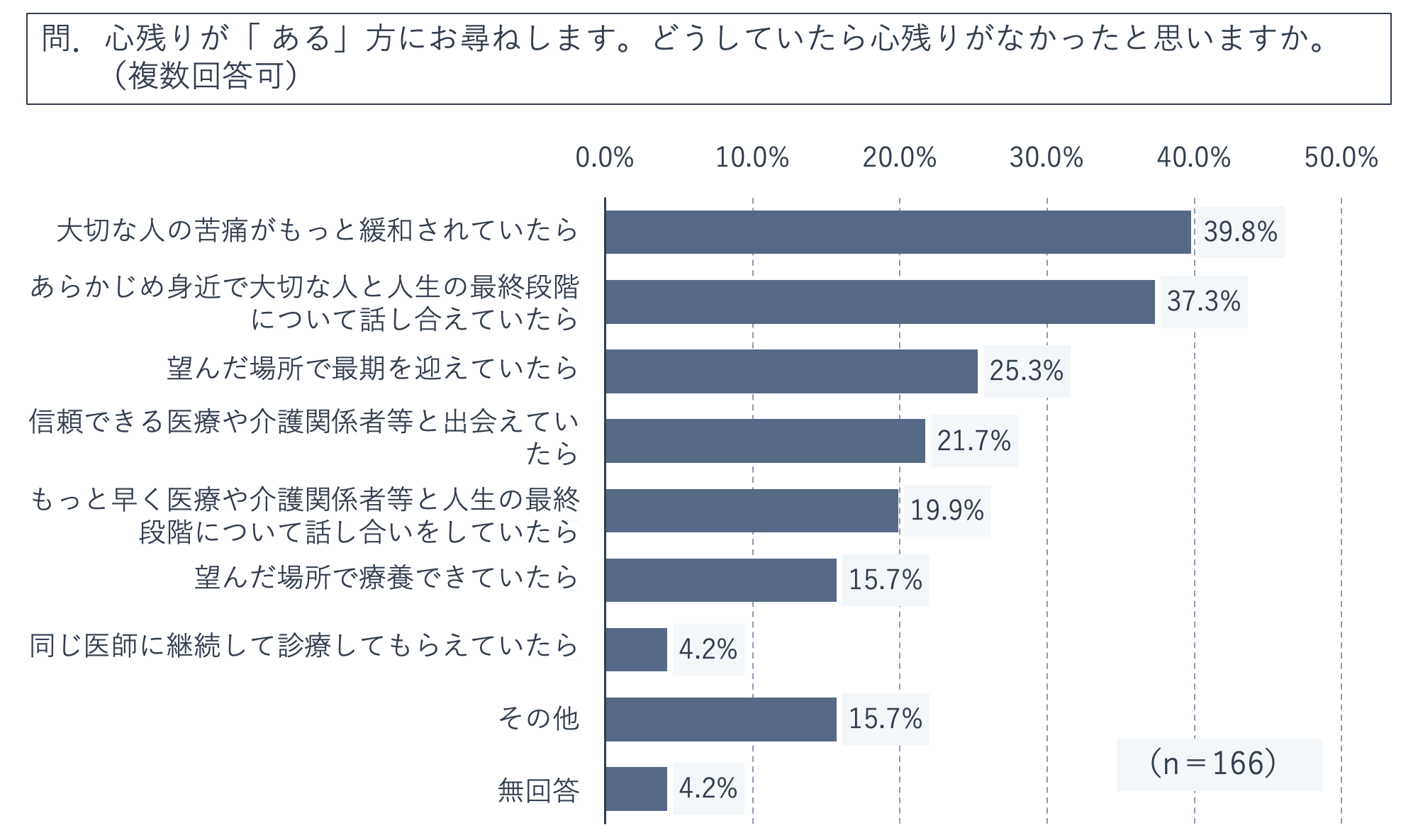

厚生労働省の調査では、最近5年間で身近な人の死を経験した人に、大切な人の死に対する心残りの有無を尋ねたところ、一般国民では42.5%の人が「ある」と回答しています。そして、心残りがあると回答した人に、どうしていたら心残りがなかったかを尋ねた結果が下の図です。「大切な人の苦痛がもっと緩和されていたら」、「望んだ場所で最期を迎えられていたら」。こうした心残りはACPによって解決できていたかもしれません。

たちばなさんからも、「ご家族から『最期まで本人の希望がかなって穏やかに亡くなった。亡くなってしまったことはやっぱり悲しいけれど、自分たちにできることをすべてやり尽くしたという気持ちがある。』と聞いた時に、ああACPをやっておいて良かったなと思います。」というお話がありました。

残された人にとって後悔は多かれ少なかれ必ずあるものですが、できるだけ少ない後悔ですむよう、ACPというかたちで、できることをできるだけやっておくことが大切だと感じます。

MRの皆さんへ

すべての人が、命に関わる病気になったり傷害を負う可能性があります。ACPは、高齢の方のためだけのものではなく、若い世代にある自分のためのものでもあります。若いときや健康なときに考えるのは難しいかもしれませんが、この機会に、どう生きるか、どう亡くなるか、人生の最終段階の医療・ケアについて、「自分ゴト」として考えてみてください。

そして、医療に携わる職業人として、患者さんや家族に寄り添うことはもちろん、人生の最終段階にある人たちと向き合う医療・介護関係者に寄り添うMRであるよう、人生の最終段階における医療・ケアへの取り組みへの理解と、自身の考えを深めましょう。

MRの皆さんへ

- ACPは、高齢の方のためだけのものではなく、若い世代にある自分のためのものでもある。

- どう生きるか、どう亡くなるか、人生の最終段階の医療・ケアについて、「自分ゴト」として考えてみる。

- 医療に携わる職業人として、人生の最終段階における医療・ケアへの取り組みへの理解と、自身の考えを深めよう。

出典

- 厚生労働省ウェブサイト「『人生会議』してみませんか」ページ(2021年9月アクセス)

- 2018年3月改訂 人生の最終段階における医療の普及・啓発の在り方に関する検討会「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン 解説編」

- 2019年6月6日 一般社団法人日本老年医学会「ACP推進に関する提言」

- 2020年5月 公益社団法人日本医師会 生命倫理懇談会「人生の最終段階における医療・ケアに関するガイドライン」

- 2018年3月 人生の最終段階における医療の普及・啓発の在り方に関する検討会「人生の最終段階における医療・ケアの普及・啓発の在り方に関する報告書」

- 2016年10月 公益社団法人日本医師会「医師の職業倫理指針[第3版]」

- 公益財団法人日本尊厳死協会「2017年7月改訂版 リビング・ウィル」

- 2018年3月 人生の最終段階における医療の普及・啓発の在り方に関する検討会「人生の最終段階における医療に関する意識調査報告書」

- 政府統計の総合窓口e-Statウェブサイト「平成29年度人生の最終段階における医療に関する意識調査」ページ(2021年9月アクセス)

- 厚生労働省ウェブサイト「ゼロからはじめる人生会議『もしものとき』について話し合おう」(2021年9月アクセス)